站在连云港市博物馆的“千古之谜——藤花落遗址”展厅前,我手中的激光笔在沙盘模型上游走,为参观者讲解四千年前龙山文化先民的生活场景。这个暑假,我和十余名同学以“文明传承使者”的身份,在这座承载着港城千年文脉的殿堂里,开启了一场跨越时空的文化对话。

一、从理论到实践:博物馆里的第二课堂

在汉代简牍修复室,文保专家王老师正手持竹刀示范简牍剥离技术。我们屏息凝视,看着被淤泥包裹的竹简渐渐显露出墨色字迹。“简牍修复要遵循最小干预原则”,王老师的话让我们意识到文物保护不仅是技术活,更是一场与时间的哲学对话。在数字典藏部,我们参与了3D文物建模,当旋转屏幕上的孔望山摩崖造像时,汉代工匠的凿刻轨迹仿佛触手可及。

在海洋文化展厅,我们结合水文专业知识,为“淮盐东输”展项设计互动装置。通过模拟古代盐船航行,参观者可以直观感受唐代漕运的艰险。这种跨学科的实践让我们懂得,文物活化需要现代科技与传统文化的碰撞。

二、文化基因的现代表达

社会实践期间,我们策划的“东夷寻踪”青少年研学项目成为爆款。通过设计玉璇玑拼图、绘制将军崖岩画图腾等环节,让历史变得可触可感。记得那个扎着羊角辫的小女孩成功复原陶鬶时,她眼中闪烁的光芒,让我看到了文化传承的希望。

在博物馆文创商店,我们开发的“连岛潮音”AR明信片备受青睐。手机扫描后,汉代漆器上的云纹会幻化成海浪,伴着涛声讲述丝路故事。这种古今对话的创意,让文物真正“活”在了当下。

三、象牙塔外的成长蜕变

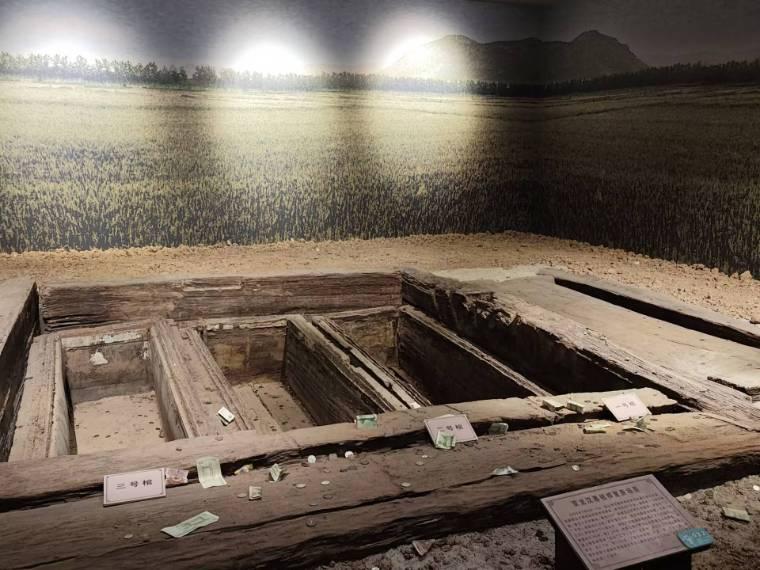

三十八场讲解服务,二百小时志愿时长,这些数字背后是无数个精心准备的夜晚。为了准确解读尹湾汉墓出土的《神乌傅》,我们查阅了十余篇学术论文,甚至专门请教了师大楚辞研究所的教授。当听到参观者说“听完讲解,这些文物好像会说话”,所有的付出都化作了甜蜜。

在整理抗日山革命文物时,一份1943年的党员日记让我们震撼。泛黄的纸页上,“誓死保卫海州”的字迹力透纸背,这种精神力量穿越时空,给我们的专业选择注入了新的价值维度。

夕阳西下,当我最后一次巡视“千古之谜”展厅,藤花落遗址的陶器在余晖中泛着温润的光泽。二十天的社会实践,我们不仅收获了文物保护的专业认知,更触摸到了中华文明生生不息的脉搏。这座面朝连岛的博物馆,已然成为我们青春记忆中永不褪色的文化坐标。当我们带着这份文化自觉重返校园,脚下的路正通向更辽阔的远方。

作者:尚必聪

http://www.dxsbao.com/shijian/724389.html 点此复制本页地址