平调落子,起源于武安这片历史悠久的土地,其唱腔高亢激昂而又细腻温婉,既有北方戏曲的粗犷豪放,又不失江南水乡的柔情蜜意,展现了武安人民刚柔并济、勤劳智慧的精神风貌。2025年2月4日,河北工业大学马克思主义学院“戏韵芳华”寒假社会实践小分队走进河北省邯郸市武安市楼上村,开启了一场以国家级非物质文化遗产——武安平调落子为核心的调研实践。队员们以青年视角探访非遗传承现状,用脚步丈量文化根脉,用行动践行文化自信,为乡村振兴注入青春力量。

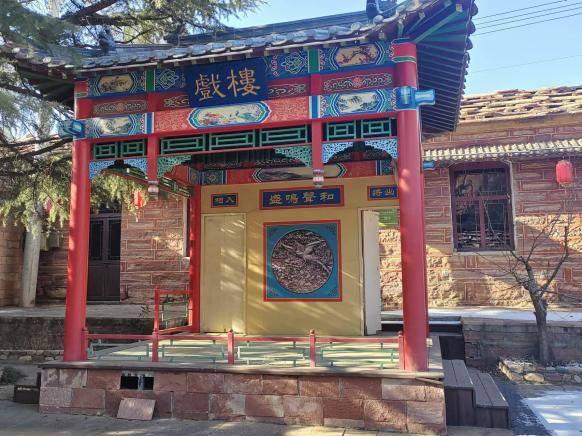

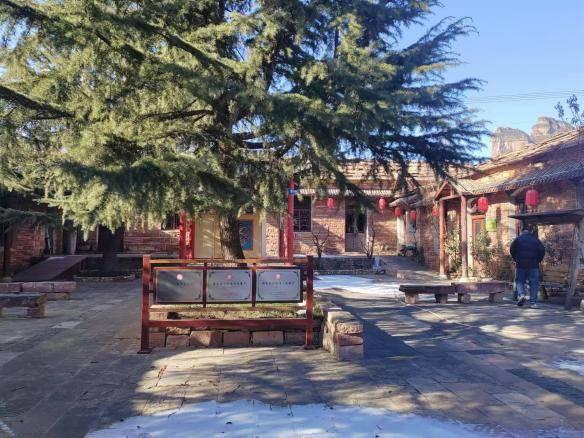

楼上村,这座太行山深处的“戏曲之乡”,因平调落子而闻名。戏韵芳华队踏入村中,“花旦街”“金枝巷”等戏曲主题街巷映入眼帘,古朴戏台、脸谱墙绘、戏曲博物馆点缀其间,处处彰显着“山居戏乡”的独特魅力。

探访戏曲小镇:新时代铺就非遗新篇章

实践团成员走访发现,楼上村剧团定期演出原汁原味的平调落子,村民游客可“上山观景、下山听戏、夜宿农家”,昔日的闭塞山村如今也成为热门旅游打卡地。村支书介绍:“村民白天务农,晚上登台唱戏,既传承文化,又带动经济。”目前,村剧团已能演出十余部剧目,并将惠民政策、家风故事编入戏曲,用乡音传递时代强音。

在武安平调落子传习所,实践团实践走访,感受武安平调落子的艺术魅力和文化风味。在走访中,与楼上村村民、剧团演员、负责人等进行深入交流,探讨了平调落子的发展现状和创新方向,也了解到武安市平调落子剧团在保护和传承家乡戏曲艺术方面所做出的努力和贡献。

武安市平调落子剧团作为地方戏曲的重要传承者,近年来在科技赋能下,积极探索非遗文化的守正创新之路。通过数字化手段,剧团将传统剧目进行录音、录像,并建立电子档案,确保珍贵的艺术资源得以永久保存。同时,借助互联网平台,剧团开设线上直播课程和演出,吸引了大量年轻观众,打破了地域限制,让更多人了解和喜爱平调落子。

青年思考:非遗传承如何与时代共振?

加强人才培养:发挥青年在传承戏曲数字化方面的重要作用,激发内生动力。并出台相关政策支持戏曲数字化人才队伍建设,培养既懂戏曲又精通数字技术的复合型人才,为戏曲文化产业可持续发展注入强大动力。

科技助力传播:搭建用于展示戏曲剧种的相关信息和数字化资源的传播平台。利用微博、微信公众号、抖音等社交媒体平台,发布相关数字资源课程、演出信息、幕后花絮、教学视频等内容,通过直播平台进行线上演出,让观众即使不在现场也能欣赏到精彩的戏曲表演,扩大其影响力和受众范围,同时推进知识付费,为戏曲传承提供资金支持。

产学研协同:借鉴其他高校与景区合作的研学模式,推动高校与非遗项目结对,将文化传承纳入社会实践体系。并探索将VR技术应用于河北省戏曲剧种发展的表演中,结合红色资源,实现“红色文化剧种+剧本杀”创新性结合,发挥红色文化育人功能,结合戏曲文娱性,为观众提供更加沉浸式的观剧体验

以青春之名,护文化薪火

“戏韵芳华”队用脚步丈量非遗传承之路,用青春书写文化自信答卷。武安平调落子的活态传承证明:非遗不仅是历史的回响,更是乡村振兴的动能、时代精神的载体。

http://www.dxsbao.com/shijian/722674.html 点此复制本页地址