为了深入了解家乡,探索家乡文化脉络,2月6日,安徽工业大学青春归乡团赴肥东博物馆开展了以“走进肥东博物馆,探索肥东文化底蕴”为主题的社会实践活动。

肥东博物馆总建筑面积近万平方米,共有四层。馆内珍藏着2000多件套文物,其中国家一级文物就有6件,馆内设有历史人文展、明清宗祠展、非物质文化遗产展等多个展厅,每一个展厅都承载着肥东独特的历史记忆。

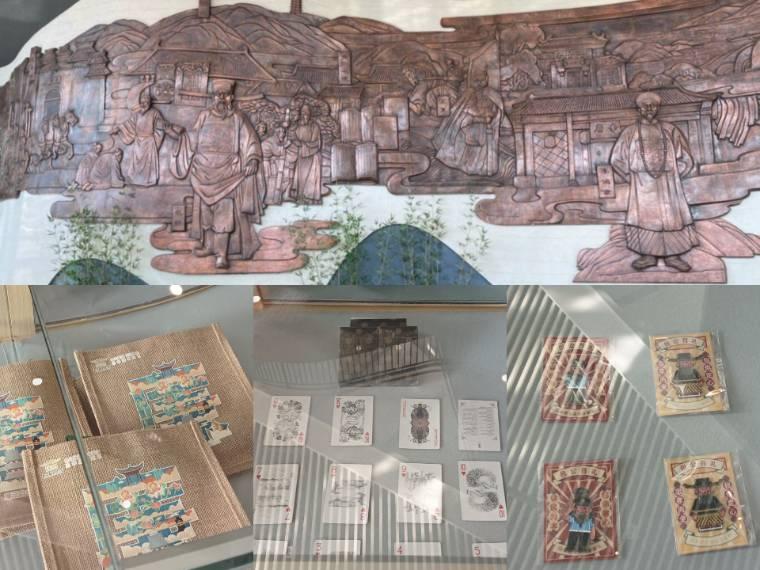

实践队员踏入馆内,便被门口栩栩如生的李鸿章、包拯等人物雕塑所吸引。往里走,一个透明的弧形展柜映入眼帘,里面陈列着以当地知名的“包青天”及其他特色文化为主要元素的特色文创产品。游客通过扫描展柜上的二维码,进入微信小程序,就能在线上购买这些文创产品。在一楼大厅中央,一个圆形的肥东建筑群模型格外引人注目,它虽尺寸迷你,却将肥东的城市风貌展现得细致入微。

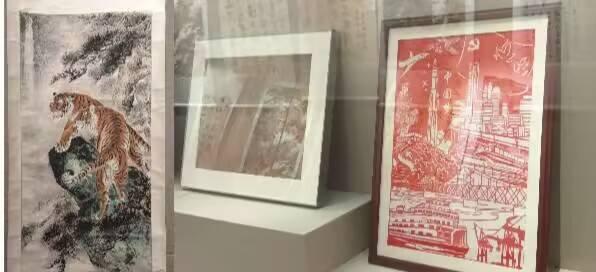

博物馆的一楼展厅展示了当地收藏协会的一些藏品,在这些藏品的旁边贴有一张记录该作品的作者以及收藏者的卡片,部分卡片上还有收藏者的联系方式,这些作品充分展现出了当地人的审美喜好。

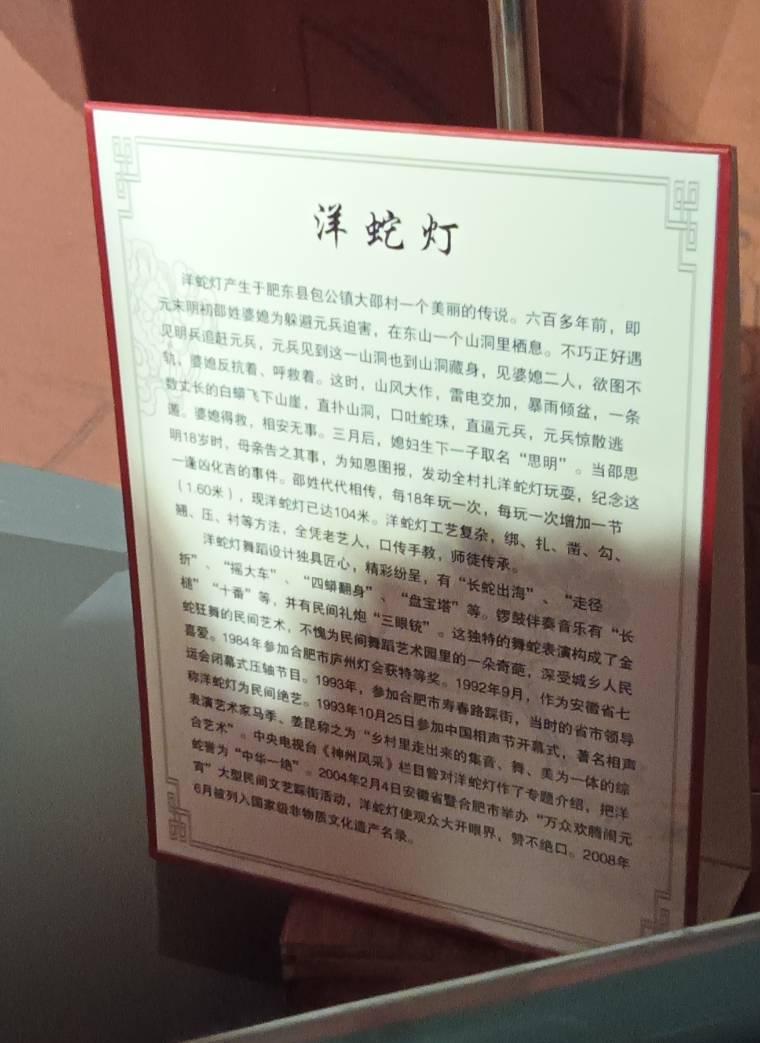

通过在博物馆中展厅的学习参观,实践队员得知当地还有洋蛇灯、舞龙、舞狮的习俗,其中洋蛇灯的故事尤为神奇。洋蛇灯起源于肥东县包公镇大邵村一个传说故事,相传元末明初,有邵姓婆媳,为躲避元兵迫害,在山东的一个山洞里栖息。不巧,有元兵为躲避明兵而躲入该洞穴,元兵见此二人,意图不轨,婆媳拼命反抗呼救,这时狂风呼啸、雷电交加、暴雨倾盆而下,一条数丈长的白蟒飞下山崖直扑山洞,口吐蛇珠,元兵落荒而逃。邵姓婆媳得救,三个月后,媳妇生下一子取名“思明”。邵思明18岁时,母亲告诉他白蟒的故事,为了报恩,邵思明发动全村扎洋蛇灯玩耍,用以纪念这一逢凶化吉的事件。邵姓代代相传,每18年玩一次,每玩一次增加一节(一节1.6米),现在洋蛇灯已达104米。洋蛇灯工艺复杂,全靠老艺人言传身教传承,其演奏的锣鼓音乐丰富多样,还有“拜风礼”“项锭”等传统仪式,是民俗文化的瑰宝,在各类活动中大放异彩,2008年还入选了国家级非物质文化遗产名录。

在人文展厅,实践队员驻足瞻仰包公雕塑,再次体悟包公的廉政思想与家国情怀。肥东作为包拯的故乡,包公文化随处可见,不少居民家中、路边都有包拯塑像,地铁站里也有包拯形象的温馨贴士。

此次社会实践活动,让实践队员们走出校园,亲身感受家乡的历史文化魅力,深刻认识到家乡历史的变迁和传承,增强了文化自信心。实践结束后,实践队员纷纷表示,将以此次活动为契机,更加努力地学习科学文化知识,积极传承和弘扬家乡的优秀文化,为家乡的发展贡献自己的力量。

http://www.dxsbao.com/shijian/723531.html 点此复制本页地址